la mia anima dov’è andata a finire,/ l’avevo qui, poc’anzi…

Commento impolitico di Giorgio Linguaglossa

Queste «poesie di una vita», scritte da Alberto Bevilacqua durante la sua maturità di narratore, sono una esperienza poetica del tutto personale. Forse soltanto un narratore poteva scrivere delle poesie così intime senza cadere nel minimalismo e nel privatismo; soltanto un narratore poteva liberarsi dell’armamentario retorico senza ambascia. La scrittura di Bevilacqua è attaccata alla «cosa» che vuole significare. Il referente riveste una grande importanza. Un altro elemento significativo risiede nell’essere una poesia aliena da qualsiasi precettistica sull’oggettistica degli interni o preziosa ironizzazione del testo. La poesia di Bevilacqua ha abbandonato le forme stereotipiche, non impiega retorismi stranianti, le mosse da cavallo di sklovskjiana memoria sono assenti.

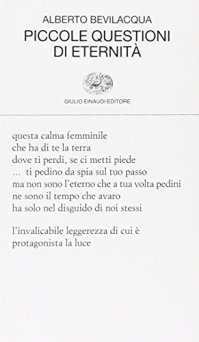

Ecco una dichiarazione di poetica già fin dalle prime pagine di apertura del libro: «Il sapere non è che una grafia / con cui ciascuno nasconde ciò che sa». La poesia per Bevilacqua è uno scandaglio puntato verso le zone oscure dell’esistenza, una sonda gettata tra i misteri della nostra «eternità». L’autore si chiede che cos’è l’«eternità» e se veramente l’uomo contenga in sé una particella di essa; questione non oziosa. Bevilacqua ha voluto consegnarci una specie di manuale di «piccole questioni di eternità», in formato ridotto e abbreviato, giacché ognuno di noi ha il proprio bagaglio di «eternità» da custodire.

È utile leggere uno dei primi scritti poetici per confrontarlo con l’ultima composizione contenuta nel libro per poter verificare l’omogeneità interna tra i due scritti, come dire, l’assenza di sviluppi stilistici:

Compleanno

la mia anima dov’è andata a finire,

l’avevo qui, poc’anzi,

fra male di testa e pillole,

qualche foglio appuntato,

forse ha scoperto che oggi ho

un anno in meno da vivere

(gliel’avevo occultato per prudenza)

o forse è stato

il vento di marzo, o i seccatori

che vanno e vengono, qualcuno

cleptomane di libri e cose inutili.

Che sia nei paraggi è indubbio,

faccio una confusione

di posta inevasa, reclami di pagamento, cartoline

d’amore, per cercarla, invano

*

L’ultimo congedo del dio subalterno

… tenetemi sul cuore da vecchia

lettera di famiglia

mai spedita, mai scritta,

per pura tentazione

tenetemi serenamente anche contro

coscienza,

contro natura,

sono così poca cosa:

uno per voi esistito

nient’altro, eppure

tanto e per tanto da scrivergli

senza destinazione

il mio esilio è ovunque

in me più che altrove

…E adesso vi lascio e vorrei mettere la data

ma non ricordo che giorno sia

non ricordo più il tempo – credete –

non riesco

più a vedermelo alle spalle il tempo

…perdonatemi questa inezia,

l’importante è che io vi abbia amato,

vero? O che almeno vi abbia conosciuti,

spero, almeno una volta: rispondetemi al riguardo

rassicuratemi

il mio esilio è ovunque / in me più che altrove

In entrambe le composizioni il tono, tra l’ottativo-colloquiale e l’assertivo-riflessivo, è il medesimo, medesimo l’impianto affabulatorio, l’uso degli incisi a spezzare il fluire del ritmo del discorso, gli incipit che irrompono di sghembo, come in scorcio, per permettere di progredire dentro il punto di latenza della progressione sintattica per gradi successivi, per successivi approfondimenti della progressione verso il punto oscuro. È evidente che in queste poesie la verità («che ci scruta dal fondo del suo specchio»), le “piccole questioni di eternità”, abitano il dettaglio, le fessure dell’anima, gli interstizi di oscurità.

Possiamo dividere i poeti del Novecento in due categorie: quelli che intellettualizzano la poesia che hanno ricevuto in comodato d’uso dai predecessori, e coloro che operano invece una dis-intellettualizzazione. In quest’ultima tipologia rientra sicuramente Alberto Bevilacqua. In una sana vita letteraria occorrono entrambe le categorie. Al primo tipo appartengono poeti quali ad esempio Sanguineti e Zanzotto, essi operano una introduzione di scritture allotrie nel corpo della tradizione stilistica, arricchiscono il corpus lessicale e semantico della koiné linguistica ereditata, aprendo così maggiori spazi e possibilità espressive alla poesia. Che poi questi spazi si siano effettivamente “riempiti”, è un altro discorso; ciò che appare come una potenzialità non è detto che si traduca sempre in atto.

È noto che l’apertura lessicale e semantica introdotta da Sanguineti con Laborintus (1956) e Zanzotto con La Beltà (1968), si sia tramutato nella loro produzione poetica posteriore, in “chiusura” lessicale e semantica, più o meno a partire già dalla fine degli anni Settanta. Le proposte di poetica sono come delle automobili, all’inizio hanno lo sprint della giovinezza del motore, ma quando il motore accusa usura e la meccanica vecchiaia, la macchina perde di potenza.

La poesia di Alberto Bevilacqua opera una stabilizzazione del linguaggio poetico convertendolo in narrativo, svolge una funzione stabilizzatrice. Dopo una generazione di decostruzione dei linguaggi poetici, ecco che interviene una generazione che agisce da stabilizzazione, da controspinta, da contrappeso nei confronti dei linguaggi poetici precedenti.

Una poesia narrante, fortemente ancorata al piano narrativo con reminiscenze dei luoghi memoriali come questa di Bevilacqua, rientra perfettamente nel quadro di ricomposizione delle tensioni antinomiche che hanno agitato le soluzioni linguistiche degli ultimi due decenni del secolo trascorso.

Scrivevo in Dopo il Novecento. Monitoraggio della poesia italiana contemporanea (Società Editrice Fiorentina, 2013):

Possiamo definire Piccole questioni di eternità (2002), Tu che mi ascolti (2005), Poesie alla madre (2005), Duetto per voce sola (2008) e La camera segreta(2011), di Alberto Bevilacqua come un genere di discorso poetico privo di interlocutore. Qualcosa di non dissimile da un discorso segreto che si stabilisce tra due interlocutori che si trovino in una camera d’albergo, in una residenza di passaggio, in un luogo di transito, al tavolo di un bar o in uno scompartimento di un treno in corsa. Un discorso segreto che si sviluppa come monologo che l’io rivolge a se stesso. Che cos’è il monologo? In che senso e entro quali limiti si può dire che si è in presenza di un monologo? Che differenza c’è tra, mettiamo, il monologo della poesia di un Bevilacqua e quello del Montale di Satura? (1971). Bevilacqua smobilita il tono understatement alto-borghese di Montale: quello che rimane è l’ossatura di un colloquio «segreto» con se stesso; un colloquio intenso, vibrante, fitto di retro pensieri, di quasi pensieri, di frasi forse pronunciate o immaginate. Ma che significato ha parlare oggi di discorso poetico così come si è configurato nel corso del secolo scorso? Ci sono delle differenze? Possiamo affermare che il discorso poetico del secondo Novecento è stato quella particolare «forma stilistico-simbolica» che ha abbozzato un «discorso sulla verità»? (discorso sulla menzogna dell’arte, sulla finzione, sulla rappresentazione della verità, sulla messa in opera della verità, etc.). Di fatto, con lo scorrere del Novecento, quel discorso poetico che si fondava sulla illusione di contenere al suo interno un messaggio, si è rivelato per ciò che era: una illusione. Già Mandel’štam negli anni Dieci del Novecento scriveva e teorizzava una poesia senza interlocutore, una poesia senza messaggio, o meglio, con un messaggio segreto, scritto in una lingua sconosciuta o dimenticata, messo in una bottiglia abbandonata nel mare. Mandel’štam scriveva «poesie da camera» come lui le chiamava, predicendo che il lontano futuro della poesia sarebbe stato scrivere «poesie da camera».

La poesia degli ultimi venti anni di Bevilacqua sta, in rapporto ad opere «storiche» come Le ceneri di Gramsci (1957) di Pasolini e con La ragazza Carla(1962) di Elio Pagliarani, in una posizione di triplice svantaggio: primo perché è venuta meno l’istanza ideologica; secondo, perché è venuta meno l’istanza sperimentale; terzo, perché quella Modernità che allora era agli albori, agli inizi della rivoluzione industriale, oggi è palesemente un attrezzo da museo della belle époque. Il poeta romano prende congedo dalla poesia del Novecento con tutto il suo prezioso carico di possibilità inespresse e intermesse. Che per grado di consapevolezza e livello di elaborazione formale la poesia di Bevilacqua segni una svolta significativa rispetto alla propria e altrui precedente poesia, credo sia fuori di dubbio.

Giorgio Linguaglossa

Con l’ingresso degli anni Novanta, la generazione dei poeti nati prima del 1950 acquisisce una consapevolezza più profonda e complessa delle ragioni della crisi del discorso poetico, e ne trae le dovute conseguenze finanche rispetto al tempo recentissimo in cui l’egemonia delle poetiche maggioritarie che facevano capo al «minimalismo» ci squadernava il racconto delle ambasce e delle ambiguità «ottiche» dell’«io» in un linguaggio riconoscibile: nella sostanza, turistico.

I titoli dei libri di Bevilacqua: Duetto per voce sola, Tu che mi ascolti, La camera segreta designano l’ambiguità e l’impenetrabilità di una voce geroglifica, che si esprime in un «duetto», duale, interna; ma non ci si lasci trarre in inganno dal titolo, in verità si tratta di un monologo, un monologo ulteriore, che proviene da una proroga temporanea, l’ennesima, che viene dopo la galassia di parole del quotidiano. Un soliloquio che si sdoppia e si disarticola e si pone come discorso di tesi ed antitesi, solenoidale, come duellanti e coreuti che allignano nella stessa dimensione atopica e anomica, giacché, inutilmente qualcuno cercherebbe di rintracciare tra gli interstizi e i lemmi dei «duetti» poetici di questa poesia una qualche comunità di luogo e di «destino», concetto da prendere con le molle trattandosi di una poesia che esula da quello analogo di molta poesia «destinale», un po’ di maniera e artefatta fatta negli ultimi due decenni del Novecento. Possiamo dire che la poesia di Duetto per voce sola abita una lingua anomica di una zona franca: una lingua che non paga alcuna franchigia né alcun dazio alla tradizione, che anzi ha preso congedo dalla tradizione e dalla letterarietà; una voce franca che si è abbassata la maschera sul volto, che parla un monologo dietro al quale non c’è un altro monologo, che parla ad un interlocutore dietro al quale non c’è nessun altro interlocutore, che parla alla maschera di se stesso. Una lingua che ha cessato di essere la depositaria del «messaggio» o dell’«antimessaggio», che si deposita un po’ come la polvere sui mobili. Che cade ed accade come per una sua legge di gravità. Che adoperiamo quando parliamo in una stanza ammobiliata, in una camera d’albergo, nelle sale d’aspetto di un aeroporto, nel corridoio di un anonimo ufficio. Una lingua estranea e provvisoria.

Soltanto in queste condizioni può nascere la lingua poetica di Bevilacqua, non come un flusso ma come un insieme di rigagnoli, non con il carattere della continuità ma con quello della discontinuità e della aritmia. Si può affermare che quella sorta di esperanto poetico quale era diventato il linguaggio poetico del tardo Novecento incontra in questa poesia il suo capolavoro e il suo compimento per via della presa di congedo dalla forma-poesia del Novecento e della estrema duttilità della lingua «narrativa» o di provenienza narrativa impiegata dal poeta parmense: una miriade di sintagmi del parlato e del pensato, sintagmi dei retro pensieri e dei quasi pensieri, un ingolfamento affollamento di singole immagini-emozioni; quella poesia dei minimi termini e da minimo comun denominatore in auge in questi ultimi lustri nella poesia italiana contemporanea, viene qui letteralmente capovolta, e trova la propria rutilante vittoria con una grande mobilitazione di espedienti e stilemi narrativi.

Alberto Bevilacqua con Francesca De Fontaine

Poesie di Alberto Bevilacqua da Piccole questioni di eternità

… faccio cattivi sogni,

sogni che mi sfuggono, mi deridono,

splende d’insofferenza il sonno,

è stanco di me come padre,

s’è fatto alto, è uscito di misura,

non è più il fanciullo

di ieri,

ma un adulto che ha diritto

alla sua vita ormai

e a farsi per amante quell’eterna

ombra che chiamano

morte ed è solo il crescere dei sogni

*

L’amabile Caffè, il Marchesi,

alte le specchiere parmigiane

e tiepide come donne, che Larbaud racconta

prolungare le nevi della piazza,

i divani sottomessi

a miraggio di tazzine che in mani sapienti

erano indugi a un parlare

un po’ perfido, di libri e amicizie.

Per garbati enigmi

la vita si smaltiva:

noi figli di agrari e operai

viziosi di quiete saggezze

tra signori in pelliccia e bastone,

disincantati dagli incanti di Pietrino

I tempi sereni…

un sorridere di compagnia

mi portava a te e un’amabile acrobazia

alquanto da prestigiatore

che rimette

di fronte

due sosia puntellati dallo stesso assolo,

non ci è bastata una vita per dare

una data a un addio,

tu con la superbia della viola

il tuo madrigale o la tua tempesta di neve

al profumare delle braci,

mia ombra schietta e sgombra

di me

…la stanza dei sottovoce dove ti spella

fare l’amore sulle ginocchia

come ai bambini un gioco,

e anche

un po’ affezionati come quando nevica sì e no

al nostro averci troppo da dire

Seme contumace

la stanza dove

siamo due ombre del suo imbrunire:

nel letto, quattro ricci

di pube,

la vagina che ha insanguinato

o i graffi per la tua unghia

fuori misura,

ci abbiamo scavato le fosse

di noi, fino alla rivalsa

– il seme è debitamente morto,

quattro orbite

di seme contumace,

quattro mosche beate

su quei grumetti nell’ultimo sole

A quella con cui dormivo così bene…

Cambiare letto e, prima di svegliarsi, l’incubo

di non sapere dove si è

e la luce, la luce poi, in quale punto

sia una madre possibile

… e se mi accadrà anche più dentro al sogno

che chiamano il nessun posto

(parliamo di morte, tanto

siamo in casa dell’impiccato)?

… allora, non trovando la lampada, non potrò

sapere se sono vivo

a tentoni appoggiando l’orecchio al tuo cuore

a qualche aritmia

non sarò più uno

che si ascolta sulle tue pareti della mia prigione

– non servirà sussurrarti:

«svegliati, è tardi»

Dopo un addio…

Ora,

è dura davvero, per un di più

di te nel ricordo,

ma indicibilmente meno

di una tua ombra, una tua voce,

per un’ubbia, pensa, che ti figura

alla ringhiera

già mentre stavo rincasando:

«Come ti è andata,

oggi?»

ora che a un altro

lo dici,

scopro che il difficile è questo:

l’essere

infelici con poco

Duetto per voce sola

sono un tuo soprapensiero

inseguendoti le ombre più lunghe

dei platani

col silenzio della pioggia che s’aggira,

il fischio

lungo modulato, prima di raggiungerti,

nella memoria reciproca, mia speculare

confidenza col tempo,

siamo perfetti

nel duetto per voce sola,

mia itaca perenne di tutte le mie vite

deviate nell’equivoco

Po

mi piace

tornare a dormire nella mia casa di Sermide

che fu di mia madre e delle amanti mie:

sbarrata e ancora (lo vedi

dalla tenda che s’impiglia alla finestra)

ventosa d’improvvisata,

casa

che qui si dice «non c’è»:

i muri tutti bianchi se li beve la neve

e passeri loschi in fila sulla gronda

son là che non si capisce:

a mezzo di che

quei puntini sospesi?

*

Alberto Bevilacqua al Premio Strega il 2 luglio 1992 - Ansa

… diletto, convinciti, è una sera

come le altre,

ci faremo luce insieme,

ora, fra poco,

dovrò

pur ritrovarla la lampada:

era qui

solo un eterno fa

… amore, il gioco

– aspetta, abbi pazienza –

sta per ricominciare: nessuna

assenza, manchi solo tu,

cosa vuoi

che sia, un’inezia:

io battezzato

in tua lingua

in tua posa

Simpatia similare

ora che ti sento

nei polpastrelli una forma perduta

e sola

anche nel tatto mio,

il male

sottrattivo, puramente

animale, pensa che ironia: clinicamente è

la «simpatia similare»

– le parole non serviranno

sei il vuoto del braccio

amputato che duole

1. La duplice ombra

osceno fiordaliso

su finissima porcellana bianca

il tuo nome

ha la perfezione calligrafica

con cui cade l’accento della morte

lascio impronte tue

ogni mattina

sulla neve immacolata, le piccole scale,

per ricordarmi che esisti

e all’inverso per tracciarmi

una rotta tutta mia

miserabili femmine da strada

noi la duplice ombra

perduta nel crepuscolo

della luce di un dio

II. L’imbecillità al femminile

accarezzo

nelle tue gambe snelle, favolose dicono,

solo la sveltezza

delle tue lontananze da raggiungere,

stivaletti alla moda, calze a rete, il tanga

aperto sul davanti a ostia di vagina,

ho smesso

di chiedermi

con chi andrai a condividerla

e la tua bocca chiara come una festa

… scriviti

almeno il mio telefono sul palmo

qualora uno volesse farti del male

come al confluire degli alberi appena stormiti

vorrei darti un po’ di freddo e di lume

la terra arsa che nutre queste viti

gli orti che assiepano il mare:

odora di ultimo giorno

questo tuo vanto di mille giornate

ancora tutte da spendere,

e pensare

che i nostri nulla differiscono di così poco

l’imbecillità

è un’arte preziosa se la porti in salute

me ne lascio sfogliare

appena

come un libro dei tuoi che in fretta riponi

senza averne letto nemmeno una riga,

l’imbecillità

specie di una donna sta nel capolavoro

riposto che non sai

e neanche t’importa di sapere