Tutti i ricordi immagini sentimenti notizie concetti esperienze che in me si combinavano

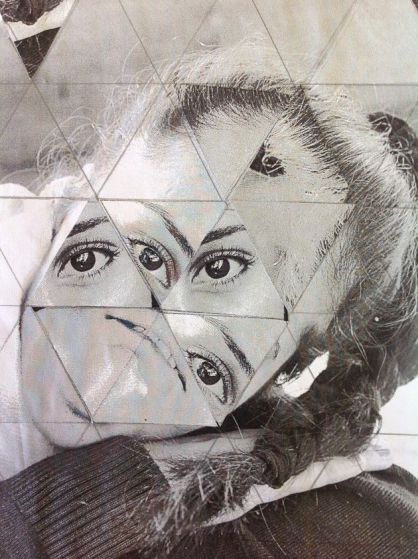

non sono più saldati non formano un tutto [collage di Kolar Jiri]

Tadeusz Różewicz

Scomposto

Tutti i ricordi immagini sentimenti notizie

concetti esperienze che in me si combinavano

non sono più saldati non formano un tutto

in me

approdano talvolta a me alla riva

della memoria toccano la pelle

la toccano leggeri con unghie spuntate

Non voglio mentire

non compongo un tutto sono stato infranto e scomposto

chi mai si chinerà chi avrà interesse per questi frammenti

del resto anch’io sono così occupato

chi riesce a rammentare la mia forma interiore

in questo caos febbrile movimento

nel corridoio dove mille porte si aprono e si chiudono

chi riprodurrà la forma

che non si è impressa né sul gesso bianco

né sul carbone nero

neanch’io se interrogato

riesco a rammentare

di me dicono che vivo

La sua poesia in questi anni si andava facendo più rarefatta, astratta, libera da qualsiasi dettame socio-politico. In questa seconda fase della sua produzione Różewicz si interroga continuamente sulle ragioni stesse della poesia, sul suo senso ultimo, sulla figura del poeta e sul linguaggio in un mondo nei quali la rappresentazione della realtà appare quasi inaccessibile, incrostata, deformata, inquinata dai mass media.

Ricordo/ di avere dimenticato qualcosa,/ e poi scivolo nell’oblio/ come una cartolina

senza indirizzo/ in una cassetta delle poste.

Tadeusz Różewicz (1921-2014) nasce a Radomsko nel 1921 sulla linea ferroviaria Varsavia-Vienna, città all’epoca di 20.000 abitanti, città di provincia. Nel novembre del 1944 il fratello Janusz, capo partigiano, viene fucilato dai nazisti, evento che avrà grande influenza sulle scelte di poetica di Tadeusz. Nel 1947 esce Niepokój (Inquietudine) che viene accolto con giudizi lusinghieri dai maggiori poeti delle generazioni precedenti. Anche il secondo volume Czerwona rekawiczka (Il guanto rosso) viene accolta con giudizi lusinghieri e disparati a causa di un nuovo sistema di versificazione e una nuova tematizzazione dei temi della sua poesia. Różewicz proviene dall’esperienza traumatica della seconda guerra mondiale e dall’orrore dei campi di concentramento, la sua poesia è un prodotto della catastrofe della cultura, una riflessione che ha al centro la domanda: Che cos’è l’uomo? Che cosa è diventato? Ci sarà un avvenire per l’uomo figlio dell’Occidente? – Różewicz si chiede se sia ancora possibile scrivere poesia dopo Auschwitz e dopo la dissoluzione delle “Forme”:

.

Queste forme un tempo così ben disposte

docili sempre pronte a ricevere

la morta materia poetica

spaventate dal fuoco e dall’odore del sangue

si sono spezzate e disperse

.

La risposta, in sede estetica, sarà la rivoluzione delle forme, l’adozione del verso libero e l’impiego di un polinomio frastico organizzato secondo i tempi e i modi della prosa. La poesia di Różewicz riporta il linguaggio poetico al grado zero della scrittura, elimina la differenza tra poesia e prosa, si prosasticizza, indossa i vestiti della povertà, assume un tono asseverativo, assertorio, sarcastico, dimesso, gnomico e colloquiale, mescola abilmente il parlato con il ready made, la citazione con la semplice proposizione del quotidiano, il dialogo con il soliloquio, gli enunciati frastici sono impiegati come frangiflutti della significazione, sono abilmente snodati e snodabili, ribaltabili e sovrapponibili grazie all’impiego di una pluralità di voci che intervengono nella composizione senza preavviso alcuno, ma inserendo gli enunciati liberamente, svincolati da ogni schema preordinato. Il risultato estetico è una prosodia sorprendentemente ricca, frastagliata e vissuta, ritmicamente snodabile, capace di aderire alle tematiche più diverse come un vestito che sembra, volta a volta, tagliato su misura. Una poesia che ricorda certe composizioni cubiste, che integra le suggestioni del costruttivismo e del surrealismo, ma di un surrealismo passato al vaglio della sua severità polacca. Scrive Silvano De Fanti: «Il registro stilistico viene dunque improntato a una decisa propensione per la metonimia, sostenuta dalla giustapposizione di elementi dissimili o incongrui che offrano nuove possibilità semantiche svelando ciò che sta oltre la parola, lontano dalle associazioni tradizionali, e corredata da insistenti elencazioni, coordinate per paratassi o per asindeto, tendenti a manifestare i frammenti circostanti che ricreano il caos del mondo dopo la distruzione. Stava soprattutto qui la precoce rottura con la poetica dell’Avanguardia; stava altresì nell’uso ben più largo del lessico quotidiano e nella ‘debanalizzazione’ del banale, inteso come tutto ciò che rivela le verità ‘ordinarie’, ovvero il parlare diretto, la parola concreta, la naturalezza, il senso comune: “dopo una breve escursione nella terra dove regnavano e regnano il ‘senso poetico’ e la ‘bellezza’, faccio ritorno al mio ‘immondezzaio’” (…) La “morte della poesia” così spesso proclamata da Różewicz – metafora paradossale, ché in realtà portò il poeta a generare una nuova poesia – stava proprio nella consapevolezza della mancanza di una lingua che fosse in grado di esprimere l’esperienza, e che… lo spinse a penetrare e a rivoltare dall’interno quella stessa lingua. L’uomo di Niepokój è sopravvissuto alla catastrofe da lui stesso provocata»*

È la misura e la precisione del dettato poetico che farà di Różewicz il progenitore della poesia polacca moderna. Un grande poeta modernista che ha saputo formulare nella nuova sintassi del modernismo le domande più inquietanti e scomode del nostro tempo. È la scoperta più sconvolgente di Różewicz quella di interrogare l’uomo senza qualità che è sortito fuori dalla seconda guerra mondiale: l’uomo è diventato quella cosa senza identità dei nostri giorni. (Giorgio Linguaglossa)

.

Una poesia inedita di Lorenzo Pompeo

La caduta

Ricordo

di avere dimenticato qualcosa,

e poi scivolo nell’oblio

come una cartolina senza indirizzo

in una cassetta delle poste.

Vecchio pagliaccio

con poca arte,

indossando un sorriso stropicciato,

mi ripeto per l’ennesima volta:

“questa volta faccio sul serio!”

I passi incerti si allungano

e l’orizzonte si allarga

per comprendere tutto l’incompreso,

e abbracciare il mio fato,

che zoppica accanto

a cartomanti, indovini e negromanti

tra vaticini sgrammaticati,

e indecifrabili ideogrammi

e al vento parlano

di favolosi amuleti e talismani profetici.

Sugli scalini dei templi

invocazioni, preghiere e benedizioni

si scambiano opinioni e pettegolezzi

nella incomprensibile lingua

di un paese inesistente.

Un brusio che si lamenta e piange,

si strappa le vesti

in un teatro immaginario

popolato di applausi

e fazzoletti bianchi.

Pallide lacrime piovono dal cielo,

ma è solo una vecchia scenografia che regala,

forse per l’ultima volta,

il suo trucco a un illusionista stanco

e al suo pubblico, sempre meno fedele.

“Sordo alle mie preghiere,

presto anche tu mi volterai le spalle”.

Una scena provata e riprovata mille volte,

fino al dubbio feroce

che non sia più né realtà né finzione,

solo un’isola sperduta

in un oceano apparente,

o una foresta celata in un deserto,

o un fuoco nell’acqua,

una stella trafitta da un raggio di luna,

un sentiero che attraversa il mare.

Fragile, ma esperto,

mi preparo al nostro numero.

Guardandomi allo specchio

interrogo un volto sordomuto

come un poliziotto stanco.

Una dubbia fortuna ci ha accompagnato

fino a questa terra benevola

dove c’è il sole, il mare

e altre garbate banalità.

E poi mi sono messo a ricucire

mucchi di stracci

in cerca di quel catalogo

di coincidenze indecifrabili.

Come un archeologo paziente

classifico i frammenti di un’anima

ipotizzo quelli mancanti

in una ostinata catena di congetture

lenta e incessante discesa

verso l’ombelico del mondo,

o il centro dell’esistere,

la caduta dal piedistallo dell’abitudine

nel vuoto dove la vita si (ri)genera

nel recesso dove pulsano i raggi

del sole nero dell’inesistenza,

prima del principio,

lì dove si aggrovigliano

le radici dell’essere,

mentre l’occhio spaventato fruga nel cielo

in cerca di un segnale,

un appiglio per fermare

quella folle discesa.

La mano scava nelle tasche

alla ricerca disperata di un obolo

per pagare il trasbordo

verso un mondo ordinato

da una invisibile potenza,

mentre le forze del caos

stringono il loro assedio,

violano le mura,

conquistano la fortezza.

La mia ostinazione, unico superstite

(a lei l’onere della testimonianza)

si è smarrita in un labirinto

d’incomprensibili geometrie

dove la gramigna della casualità

ha cancellato le logiche simmetrie

e il giardino, orfano del suo disegno originale,

è sommerso dalle orde di una vegetazione

che replica la propria apparenza

organica e autosufficiente.

ruotare intorno alle cose

somiglia a una danza

che l’occhio cadente

non afferra,

ne sfiora solo l’essenza

sospesa nell’aria.

Dietro la giostra delle bandiere

nell’incessante mutare degli equilibri,

c’è forse il sudore di uno sfortunato demiurgo?

Magari mescolato al cattivo umore

e al sarcasmo di chi innalza

ciò che il tempo distruggerà,

mentre la natura ingrata assiste sorridente

al continuo e cesello

di un inutile dettaglio?

Precipita l’occhio e afferra

lo scintillio delle ali,

il loro peso è sostenuto dal mutamento

che sfiorano tagliando le linee della continuità,

si posano su invisibili falde aeree con i semi

dispersi dalla mano impercettibile del caso.

L’occhio attraversa il cielo stellato

che custodisce nelle sue sfere

il tempo oscuro dei sogni e dei presagi

l’occhio si spoglia delle forme

prima di tuffarsi nel buio

del tubo di un caleidoscopio

pieno dei frammenti colorati del tempo.

L’occhio stanco cade giù

nelle vertigini del moto discendente

verso l’ultima, estrema stazione:

l’incontro con la realtà del suolo,

quando lo schianto imporrà al vago sogno

i suoi contorni definiti

e i sigilli della creazione notturna saranno violati,

e, ucciso Saturno,

si spegneranno le vibrazioni più profonde,

un attimo prima che l’indecifrabile ideogramma di fuoco

stenderà nel cielo le sue braccia colossali

per abbracciare tutto:

l’occhio che cade,

gli ultimi giorni di Pompei e dell’Impero di Roma,

la lenta agonia di Bisanzio,

i roghi di eretici e streghe,

i mostri meccanici della modernità,

la schiera delle vittime innocenti,

profeti e apostoli,

re e sudditi, servi e padroni.

Poi il marchio di fuoco si spegnerà

le sue braccia morte crolleranno

come una marionetta senza fili.

Solo allora,

quando tutto sembra essere compiuto,

la clessidra si rovescia.

La discesa ricomincia.

* * *

Come visitatori

delle nostre rovine,

conversavamo

e la pietra grigia

si faceva specchio

di un’immagine sfuggente.

Pellegrino che passi,

quando scocca mezzogiorno

chiudi gli occhi

e tuffati nel pozzo dei sogni

dove la fiamma lambisce i contorni

di una visione notturna,

e l’ombra, a riparo di un pioggia di raggi,

si dilegua, svanisce,

e per un attimo il destino

scolpisce la pietra

prima di scomparire nuovamente

nel luminoso oblio

della nostra catastrofe.

Nota bio-bibliografica

Lorenzo Pompeo è nato a Roma nel 1968, città nella quale ha trascorso la maggior parte della sua vita e dalla quale da sempre prova inutilmente a fuggire. Dottore di ricerca in Slavistica, traduttore letterario e non (in qualità di traduttore e interprete ha collaborato col Tribunale di Roma, gloriosa istituzione pubblica locale), ha tradotto con diverse case editrice alcuni romanzi dal polacco e dall’ucraino.

autore di due vocabolari e, ovviamente in cooperativa, di tre figlie e inoltre organizzatore di diverse rassegne cinematografiche a Roma e a Varsavia. Èautore di Auto-pseudo-bio-grafo-mania (Ibiskos Editrice Risolo, 2009), raccolta di racconti e scritti nel quale egli mette in atto i principi di una scrittura dadaista, ma a partire dai dati concreti del contesto in cui da sempre vive, ovvero Roma, capitale dell’assurdo quotidiano, nella quale tutto, comprese le acque del Tevere, scorre lento, opaco e sonnolento da un passato remoto e glorioso verso un futuro che non promette niente di buono, passando attraverso secoli di lenta ma costante e coerente decadenza. A seguire, il romanzo breve In arte Johnny. Vita, morte e miracoli di Giovan Battista Cianfrusaglia (CIESSE, 2010), nel quale il protagonista, celebre personaggio romano, presumibilmente scomparso tra la fine degli anni ’90 e i primi del decennio successivo, per una fortuita coincidenza si imbatte in una oscura faccenda: il presunto ritrovamento dell’ultimo improbabile frammento dello Scudo Crociato. Nel 2011 ha ideato e curato, in collaborazione col sito http://www.braviautori.com, il bando di concorso “non spingete quel bottone” per una antologia di racconti dedicati all’ascensore. L’antologia, che raccoglie i migliori 31 racconti pervenuti, è uscita nel 2012, con l’introduzione dell’antropologo Vincenzo Bitti e la copertina disegnata dall’illustratrice Roberta Guardascione e alcune illustrazioni di Furio Bomben, mentre il bando “biblioteca-labirinto numero 25” per racconti sul libro e sulle biblioteche, da lui ideato e curato, è ancora in corso. Ha proposto sul sito “braviautori” alcuni suoi racconti, che hanno totalizzato fino a oggi 6414 visite. Un suo racconto è stato selezionato nell’antologia 256K – 256 racconti da 1024 Karatteri e nell’antologia La paura fa 90. 90 racconti da 666 parole, entrambe curate dal sito Braviautori mentre il suo racconto La bambola è stato selezionato sul sito Storiebrevi. Da qualche anno coltiva e affianca all’attivita di autore e traduttore quella di fotografo, testimoniata dal sito www.lorenzopompeo.it.

Ti lascio le parole senza suono

Il concetto di «disfania», un nuovo tassello per la nuova ontologia estetica

Una poesia inedita di Gino Rago

Ti lascio le parole senza suono.

Ti lascio le schegge.

Ti lascio il sole.

Ti lascio la grandine, la pioggia, il vento.

Ti lascio i cascami radioattivi.

La ricchezza del mondo in poche mani.

Le macromolecole dei veleni.

Ti lascio la plastica. Le segature. Le vernici

e il grafene.

Le parole senza suono. Le vie del dolore,

le vie della mano sinistra,

il catrame.

Le maschere. L’alluminio a lamine sottili.

Le segature. I trucioli. Le colle.

Ti lascio.

Ti lascio le stelle che brilleranno.

Ti lascio il fango.

parlavo un’ora fa con Steven Grieco Rathgeb intorno a quella nuova parola, «disfanie»…

Ecco, come accade una parola nuova? Da dove cade? E verso dove cade? Una nuova parola indica una nuova cosa, una cosa che non esisteva prima, e se non esisteva è perché nessuno ne aveva sentito il bisogno. Una nuova parola viene incontro ad un nuovo bisogno, una necessità. Anche questa poesia di Gino Rago indica qualcosa di nuovo, che qualcosa di nuovo è avvenuto a nostra insaputa, mentre eravamo distratti e non ci avevamo fatto caso; indica l’atto della dis-missione, la dis-proprietà, la dis-appropriazione, il lasciar andare ciò che fino a un minuto fa ci sembrava importante. E all’improvviso ci accorgiamo che tutte quelle «cose» che credevamo importanti e determinanti, di cui non potevamo fare a meno, adesso non sono più importanti, perché è cambiato il metro dei valori, la scala gerarchica entro cui quelle cose trovavano il loro posto. Semplicemente, quelle «cose» hanno traslocato, hanno cambiato domicilio, e noi non siamo più con loro; perché anche noi abbiamo cambiato domicilio, noi siamo sempre alla ricerca di un domicilio più accogliente, di un posto dove le parole possano attecchire e albergare perché il vecchio domicilio è stato dismesso, quel domicilio dal quale siamo stati sfrattati e siamo stati costretti a sgomberarlo e a gettare nella discarica le vecchie masserizie, le vecchie inutili suppellettili… La dis-appropriazione implica la rinuncia a qualcosa che non ci appartiene più, che non è più di nostra proprietà, che qualcosa ci è diventata estranea e che non la riconosciamo più; mediante questo atto mentale della dis-appropriazione diventiamo più leggeri, gettiamo a mare l’ingombrante zavorra di «cose» per noi non più utili e le lasciamo andare a fondo… e torniamo a respirare, ci scopriamo più leggeri… In fin dei conti, la dis-appropriazione è affine al dis-allontanamento, è un percorso inverso, indica sempre un allontanamento da ciò che siamo stati fino ad un momento prima e un avvicinamento a ciò che siamo adesso, a ciò che stiamo per diventare. Questa dis-appropriazione indica la nostra nuova scala temporale, che siamo entrati in un tempo dis-propriante e dis-allontanante, ci dice che i tempi sono maturi per gettare tutto alla rinfusa nell’immondezzaio della discarica delle parole inutili.

Le vie verso la verità sono sentieri interrotti

Il linguaggio poetico è diventato «poroso»

«Le vie verso la verità sono sentieri interrotti», scriveva Nietzsche. C’è oggi una poesia che sa di essere in un sentiero interrotto, che non conduce ad alcun approdo, che «vuole» parlare tramite un linguaggio non-poetico, «poroso», un linguaggio da carta assorbente, che annette i linguaggi stracci del mediatico, i robivecchi, i vintage, i rottami, i frantumi, ciò che resta del riciclo dei materiali semantici esausti e combusti. Parlare in arte con un linguaggio artistico «rotondo» oggi è una rimembranza del mondo antico. Ma anche il linguaggio «poroso» di per sé non garantisce alcun risultato. I linguaggi artistici sono costretti a sopravvivere in un sottilissimo limen: di qua la comunicazione, di là la incomunicazione. È come se un filosofo volesse parlare in filosofia con un linguaggio non filosofico, contaminato dalle scorie e dai resti del linguaggio della comunicazione. Dobbiamo accettare l’idea che oggi il linguaggio poetico è diventato un «luogo» aporetico per eccellenza, che in esso trovano luogo come non mai le antinomie del Dopo il Moderno.

Vero è che un certo linguaggio poetico, mettiamo quello di Andrea Zanzotto e di Edoardo Sanguineti, entra in crisi di identità quando il marxfreudismo di Sanguineti e lo sperimentalismo del significante di Zanzotto vengono superati e fatti collassare dal ’68. Sono i sommovimenti sociali epocali che fanno collassare i linguaggi poetici e filosofici.

Oggi che alla crisi è succeduta la post-crisi, è avvenuto che al minimalismo sia succeduto il post-minimalismo. Ciò che un osservatore «interno» vede è la crisi, ad un osservatore esterno la crisi non appare affatto come crisi ma come se fossimo fuori dalla crisi. È paradossale dirlo, ma oggi la crisi si è stabilizzata, la crisi governa se stessa; i linguaggi artistici, e quelli poetici in particolare, sono diventati tanto «deboli» da essere invisibili e quindi, proprio per questo, invulnerabili in quanto marginali; questi connotati, tipici del nostro tempo non devono affatto meravigliare, sono i connotati dello Zeit-Raum che è diventato un contenitore vuoto, contenitore di altro vuoto. I linguaggi poetici contengono un linguaggio invisibile, poroso, adiposo, inseguono la comunicazione e così si scavano veramente la fossa quindi. È come se la legge di gravità che tiene insieme le parole fosse diminuita e le parole esondassero. In queste condizioni dobbiamo accettare un’arte «debole», che si fonda su una «ontologia debole», occorre respingere al mittente le categorie «forti» proprie di un concetto «rotondo» del fare arte; forse dovremmo accostumarci all’idea della «debolezza ontologica dei frammenti». Ed è quello che tenta di fare la ««nuova ontologia estetica», che sorge quando i linguaggi epigonici collassano sotto il peso della propria insostenibilità, della propria leggerezza e gassosità; quando evaporano non per un sommovimento sociale e politico come accadde nel ’68, ma per un sommovimento epocale, dal fatto che la crisi è diventata ormai una istituzione utile a governare i processi sociali, politici e artistici. La conseguenza è la messa in liquidazione dei linguaggi poetici «rotondi» del lontano novecento. Con tutta probabilità, oggi i linguaggi artistici, e quelli del poetico in particolare, possono sopravvivere soltanto se diventano «porosi», se accettano di venire ibridati da disfanie e da distopismi.

Una poesia recitata di un autore nuovo

Massimiliano Marrani

Cartoline dalla mostra di Kapoor.

Roma bombardata dalla luna egizia.

Il cancello spalancato per l’ingresso

dei carri il giorno di carnevale, e la pittura

che mette a ferro e a fuoco gli occhi, Velazquez

su cui posasti i tuoi,

con Scipione alle tue spalle

quando rapisti tutto il verde disponibile

sulla punta del tuo viso. Il Caravaggio

che sanguinava terre ocra e cadmio puro sul damasco.

E riparammo sotto l’ombrello rosso di carta giapponese.

Le fionde che sparavano alte le luci nel linoleum della notte

e fotografie all’ultimo mai scattate,

appunti di poesie lasciati sotto ai letti

insieme all’accappatoio color cinabro.

E i miei appuntamenti negli specchi sotto i ristoranti

per guardare da fuori la vita partorire il nucleo.

Usciva acqua dalla pietra.

Usciva pietra dalla fontana.